ここから本文です。

令和6年度清田区災害時助け合い活動意見交換会開催報告

1 日時

令和6年12月4日(水曜日)13時30分から15時15分

2 参加者

29名(日頃から地域での見守り活動を行っている団体の方)

3 内容

避難行動要支援者名簿を利用した避難支援の取組について

説明:清田区保健福祉課長

1)地域における取組の状況

2)地域で取り組むにあたっての課題

3)避難行動要支援者名簿の提供について

4)あんしんのまちコーディネート事業紹介

要配慮者支援に関する動画紹介(知っておきたい!町内会の避難支援の実際~訪問編

災害時における要配慮者避難支援の事例紹介

説明:一般社団法人WellbeDesign 理事長 篠原辰二氏

1)要配慮者と避難行動要支援者の違い

2)避難支援とはどの様な支援なのか

3)風・水・土砂から危難を避けるタイミング及び浸水被害からの危難の避け方

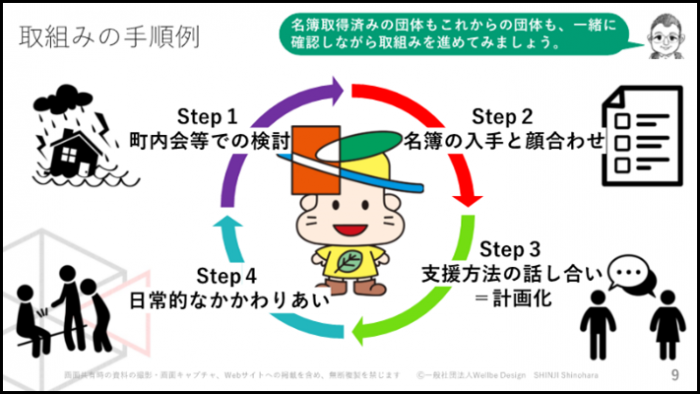

4)要配慮者避難支援の取組の手順

・町内会での検討

・名簿の入手と顔合わせ

・支援方法の話し合い=計画化(個別避難計画)

・日常的なかかわりあい

5)地域活動や行事を活用した支援体制づくり

6)札幌市の取組みについて

質疑応答

〇町内会のなかで、災害時における要配慮者避難支援対策を防災部長がやるべきか、厚生部長がやるべきか悩ましい。

→例えば地域全体の防災力を上げるのは、防災部が行い、見守りや声掛けは福祉の方で行う等、役割分担が整理できるとよい。

〇個人情報の問題がネックになっていて取組が進まない。

→支援をする理由は、ハザードマップ上、支援を必要とする場所に住んでいるからという内容で十分ではないか。町内会の加入者名簿程度の情報であれば、情報共有は全然問題はないはずなので、個別避難計画を自分たちでもっと簡素にしていく方法もある。

〇最近は認知症の方が増えてきているが、避難行動要支援者には認知症の方の記載がない。認知症の人は別に支援するということではなく、一体感を持った取組にすべき。

→認知症ではと思われる人がいたときは、包括支援センターに相談して、一緒に訪問に行ってもらえるかどうかや、認知症本人に状況を聞いたり、接したりするときに気を付けたほうがよいことがあるかなど、連絡をとるとスムーズではないか。

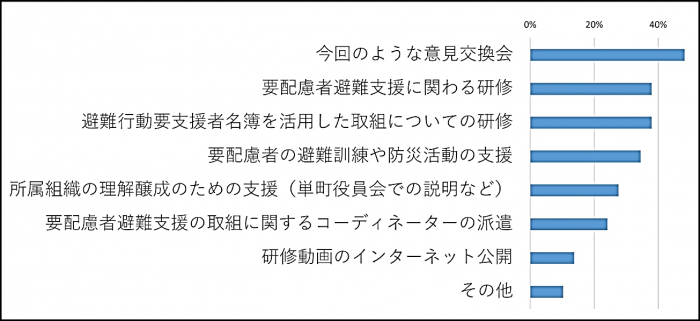

4 参加者アンケート集計結果

地域での要配慮者避難支援の取組のために、今回のような意見交換会や研修があったらよいとの回答が多かった。

5 意見・感想(意見交換会でのやり取り・アンケート自由記載欄)

- 大変参考になり、各町内会からの意見も聞くことができ、今後の活動に取り入れられたら良いと思った。

- 町内会への名簿提供の同意文書が分かりにくく、改善が必要。

- 支援の考え方が大きく変わっていることを知った。町内会での進め方を根本的に考え直したい。

- 全体的に、総合的な取組み体制、連携の在り方、方法について研修が必要ではないか。

- 今日の説明を聞いてとてもよく理解ができた。あまり堅苦しく感じる必要はないということだと思った。

- 市からの説明も堅苦しい机上論ではなく、ソフトに現実味のある説明をしてもらえればみんなも納得するのではないかと思う。ぜひ、今日の場だけではなく全体にこのような話をしていただきたい。

関連リンク

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

このページについてのお問い合わせ

Copyright © City of Sapporo All rights Reserved.